Stenzels Premierensieger begeistern in München

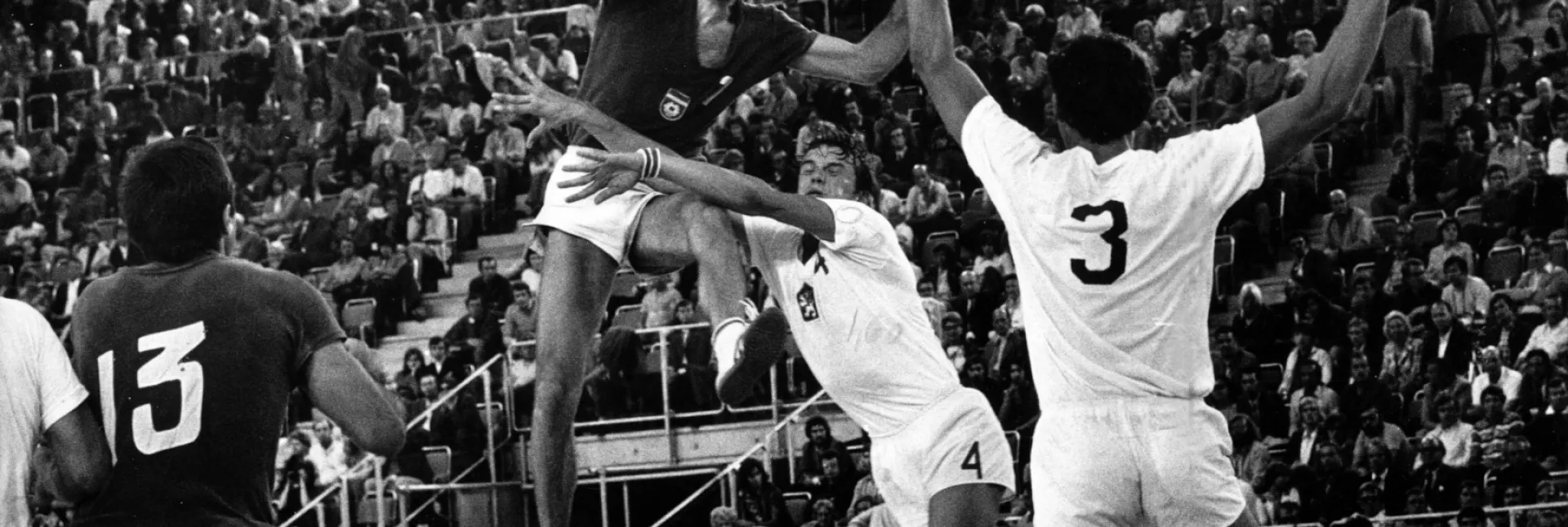

Olympischen Glanz brachte jedoch damals ein ganz anderes Handballteam auf das Parkett der Münchener Olympiahalle. Damit hatten wohl die wenigsten Experten damals gerechnet: Ein gewisser Vlado Stenzel (geb. 1934), der wenige Jahre später DHB-Bundestrainer werden sollte und mit dem von ihm geformten Team 1978 in Dänemark überraschend Weltmeister wurde, schrieb 1972 als erfolgreicher Trainer von Jugoslawien olympische Geschichte: Seine Mannschaft wurde (erster) Olympiasieger im Hallenhandball. Seine Mannschaft hatte das Handballspiel in der Halle neu erfunden – spätestens beim 21:16-Finalsieg gegen die Tschechoslowakei lösten zum Beispiel die überragenden jugoslawischen Spieler wie der Rückraumlinke Milan Lazarevic, der Linkshänder Zdravko Miljak auf Rückraum rechts und Torhüter Abas Arslanagic eine Begeisterungswelle aus. Sie sollte speziell hierzulande dadurch nachwirkten, weil eben diese drei Spieler wenige Jahre später beim aufstrebenden Bundesligisten TuS Nettelstedt (heute TuS-N-Lübbecke) unter Vertrag genommen wurden. Weitere Spieler aus dem Stenzel-Team landeten bei anderen Bundesligisten (zum Beispiel Hrvoje Horvat von ORK Partizan Bjelovar 1979 beim TSV Milbertshofen und ein Jahr später beim MTV Schwabing).